Notizie

Studi per Cop 27: “piani di assorbimento irrealistici e ritardi nella mitigazione”

Nessun Paese al passo con l’Accordo di Parigi, i ricchi emettono molto più dei poveri, l’attività di adattamento procede al rilento. Continua ad aumentare la temperatura, piove in Groenlandia, stop dell’Onu sul greenwashing. 16/11/22

Mentre tra le stanze di Sharm El Sheik si continua a negoziare su temi come la finanza climatica, il loss and damage (perdite e danni) e i diritti umani, a margine della Cop 27 d’Egitto, prima dell’inizio della Conferenza e durante questa prima parte di summit (la Conferenza sul clima numero 27 si tiene dal 6 al 18 novembre), sono stati pubblicati diversi studi sulla crisi climatica. L’intento delle organizzazioni è trasmettere alla classe politica l’urgenza di agire, imprimendo così un’accelerazione al dibattito guidato dai tanti delegati - compresi quelli di Cina e India, che buona parte del mondo dei media italiani ha dato inspiegabilmente per assenti - che si trovano nel Paese africano. O, almeno, questa è la speranza. Di seguito, ciò che emerge da questi importanti lavori di ricerca.

Impegni dei Paesi “terribilmente inadeguati”. Il Programma della Nazioni unite per l’ambiente (Unep) il 27 ottobre ha pubblicato il suo tradizionale “Emission gap report” che segnala la distanza tra le dichiarazioni dei Paesi sul taglio delle emissioni climalteranti e gli sforzi che, invece, dovrebbero mettere in campo per centrare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi (mantenere l’aumento medio della temperatura terrestre al di sotto di 2°C, facendo il possibile per limitare tale incremento a 1.5°C). Per “The closing window - Climate crisis calls for rapid transformation of societies”, questo il titolo dell’ultima edizione, gli NDCs (Contributi determinati a livello nazionale) dei Paesi, in pratica gli impegni da loro presentati in sede Onu, sono “terribilmente inadeguati”. Nello studio, che analizza gli NDCs presentati durante la scorsa Cop di Glasgow, si evidenzia infatti una mancanza di ambizione: le politiche in vigore ci porterebbero a un aumento di 2.8°C entro la fine del secolo, mentre gli impegni attuali consentirebbero di stare tra 2.4°C e 2.5°C. Un cambiamento esiguo rispetto al passato, se pensiamo che questi ultimi, rispetto ai precedenti, sarebbero in grado di tagliare solo l’1% dei gas serra entro il 2030.

Lo studio, inoltre, rileva che servono azioni senza precedenti per consentire al mondo, nei prossimi otto anni, di centrare l’Accordo di Parigi. Azioni che passano, necessariamente, dall’azzeramento delle emissioni nel sistema elettrico, nell'industria, nei trasporti e negli edifici; da un nuovo comparto alimentare; da un mercato finanziario maggiormente orientato alla lotta alla crisi climatica; dall’uso di tecnologie “low carbon”; dalla creazione di un mercato mondiale efficiente del carbonio; da un sistema bancario che promuova investimenti in energia a basse emissioni di carbonio e nuove tecnologie; dalla cooperazione tra Paesi.

Adattamento: troppo poco, troppo lentamente. Il primo novembre l’Unep ha pubblicato poi l’“Adaptation gap report” che, questa volta, segnala la distanza tra fatti e parole in materia di pianificazione, finanziamento e attuazione dell'attività di adattamento a livello globale. Intitolato “Too little, too slow”, lo studio descrive gli impatti crescenti che si verificano con l’attuale aumento di 1,1°C: ne sono un chiaro esempio la siccità pluriennale che attraversa il Corno d'Africa, le inondazioni in Asia meridionale e le ondate di calore dell'emisfero settentrionale.

Il Rapporto rivela che fino a ora un terzo dei Paesi che ha firmato l’Accordo di Parigi ha predisposto un piano di adattamento, o si prepara a farlo. Piani che devono attrarre sempre più finanziamenti che, però, necessitano di una significativa accelerazione per riuscire a raddoppiare i flussi finanziari del 2019 entro il 2025, in conformità con quanto stabilito nel Patto per il clima di Glasgow (Cop 26). Nel 2020, i finanziamenti internazionali per l'adattamento ai Paesi in via di sviluppo hanno raggiunto i 28,6 miliardi di dollari, con un aumento del 4% rispetto al 2019. Troppo poco, dato che l'adattamento ogni anno dovrà attrarre risorse tra 160 e 340 miliardi di dollari entro il 2030, e tra 315 e 565 miliardi di dollari entro il 2050.

Piani di assorbimento “irrealistici”. Chiudiamo la serie dei “gap” con il rapporto dedicato a quantificare l'area di terra necessaria ai Paesi nel caso mantenessero gli impegni presi. Il “The land gap report”, pubblicato il primo novembre dall’omonimo gruppo di ricerca, denuncia che servirebbero circa 1,2 miliardi di ettari di terreno (parliamo di quattro volte la superficie dell'India) per soddisfare gli impegni di rimozione del carbonio dall’atmosfera inclusi nelle attività dichiarate dai Paesi, che vanno dalle piantagioni forestali su larga scala al rimboschimento e al ripristino di foreste degradate, zone umide e pascoli. Risultati che indicano “un'aspettativa irrealistica che la terra soddisfi gli obiettivi di mitigazione del clima. L'entità delle rimozioni terrestri negli impegni climatici nazionali mette in discussione la validità degli obiettivi net zero come contributi alla soglia di 1.5 °C”.

Questa iniziativa di ricerca dell'Università di Melbourne determina che i Paesi intendono utilizzare 633 milioni di ettari della superficie totale per la cattura del carbonio dalla piantumazione di nuovi alberi, elemento che “inghiottirebbe terra disperatamente necessaria per la produzione alimentare e la protezione della natura”. Solo 551 milioni di ettari contabilizzati negli impegni ripristinerebbero, invece, terre degradate e foreste primarie.

"La terra ha un ruolo fondamentale da svolgere negli sforzi globali per mantenere il pianeta fresco, ma non è una soluzione miracolosa”, ha affermato Kate Dooley, autrice principale di The land gap report e ricercatrice presso l'Università di Melbourne. “Questo studio rivela che gli impegni dei Paesi per il clima dipendono pericolosamente da misure terrestri inique e insostenibili per catturare e immagazzinare il carbonio. Chiaramente, i Paesi stanno facendo il pieno di impegni sulla terra per evitare il duro lavoro di ridurre drasticamente le emissioni da combustibili fossili, decarbonizzare i sistemi alimentari e fermare la distruzione delle foreste e di altri ecosistemi”.

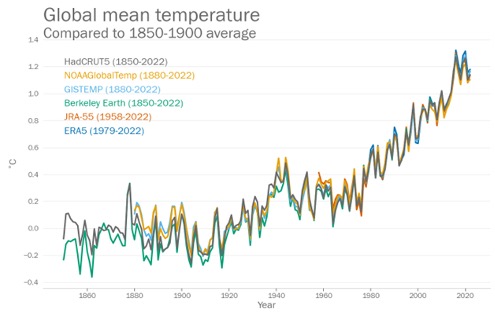

Il riscaldamento globale non aspetta. Gli ultimi otto anni rischiano di essere i più caldi mai registrati. La temperatura media globale nel 2022 si aggira intorno 1,15°C in più rispetto al periodo preindustriale (1850-1900). In media continua ad aumentare la temperatura del globo, nonostante quest’anno sia stato caratterizzato dal fenomeno “freddo” rappresentato da La Niña. È l’allarme lanciato il 6 novembre dall’Organizzazione metereologica mondiale (Omm) attraverso il suo “Provisional state of the global climate in 2022”. Ondate di calore, siccità, inondazioni devastanti, il 2022 ha impattato duramente anche sulla catena alpina che sta attraverso un periodo record per la fusione dei suoi ghiacciai. La calotta glaciale della Groenlandia, invece, ha perso massa per il 26esimo anno consecutivo e nel mese di settembre per la prima volta ha piovuto, anziché nevicato.

Se guardiamo alla situazione marina, dal 1993 il tasso di innalzamento dei mari è in pratica raddoppiato con una chiara accelerazione in questi ultimi mesi: gli ultimi due anni e mezzo da soli rappresentano il 10% dell'innalzamento complessivo del livello del mare da quando le misurazioni satellitari sono iniziate quasi 30 anni fa. Il calore oceanico è stato nel 2021 a livelli record (l'ultimo anno valutato), il tasso di riscaldamento è particolarmente elevato negli ultimi 20 anni.

In sostanza, l’aumento di temperatura evidenziato dallo studio dell’Omm è in linea con quanto previsto dagli ultimi lavori Ipcc.

Gas serra: emettono soprattutto i ricchi. 125 miliardari, tra i più ricchi del Pianeta, sono responsabili direttamente e con le loro aziende della produzione di 393 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, tanto quanto le emissioni gas serra prodotte da tutta la Francia annualmente. A sostenerlo è l’ultimo studio di Oxfam, pubblicato il 7 novembre, dal titolo “Carbon billionaires: the investment emissions of the world’s richest people”, che rimette al centro del dibattito la vecchia “lotta di classe” ora applicata alla questione climatica. Secondo l’associazione i super ricchi possono contare su risorse che si aggirano intorno ai 2,4 mila miliardi di dollari, cifra sparsa in 183 società. Questo loro potere economico viene spesso impiegato in attività che vanno in contrasto con le politiche di decarbonizzazione. Investimenti che si traducono in una media di tre milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse all’anno per ogni miliardario. I non super ricchi, invece, detengono una media di 2,76 tonnellate di anidride carbonica prodotte ogni anno: la differenza in termini di CO2 introdotta in atmosfera è di un milione di volte superiori a quella di una persona compresa nel 90% più povero della popolazione mondiale.

“Il ruolo dei super ricchi nel sovraccaricare il cambiamento climatico è raramente discusso”, ha dichiarato Danny Sriskandarajah, amministratore delegato di Oxfam Gran Bretagna. “Ma si tratta di investitori miliardari che attualmente sono in cima alla piramide aziendale che sta imprimendo una accelerazione alla crisi climatica. Queste persone sono sfuggite a questa responsabilità per troppo tempo, le cose devono ora cambiare”.

Nessun Paese fa abbastanza. Nessuno merita il podio perché nessuno sta facendo abbastanza. È quanto emerge dalla classifica stilata da Germanwatch che durante la Conferenza sul clima (il 14 novembre), ha presentato il suo Climate change performance index 2023 (Ccpi). Il Ccpi è uno strumento di monitoraggio indipendente che tiene traccia delle prestazioni di contrasto al riscaldamento globale di 59 Paesi e dell'Unione europea. Secondo il lavoro “nessun Paese ottiene risultati sufficientemente buoni in tutte le categorie dell'indice per ottenere un rating complessivo "molto alto". Pertanto, i primi tre posti nella classifica generale rimangono “vuoti”.

Il Ccpi valuta le prestazioni di ciascun Paese in quattro categorie: emissioni di gas serra (pesano per il 40% della classifica generale), energie rinnovabili (20%), consumo di energia (20%) e politica climatica (20%). Inoltre, viene data risposta alla domanda: in che misura ogni Paese agisce in modo adeguato nei settori delle emissioni, delle energie rinnovabili e dell'uso dell'energia per raggiungere l’obiettivo di Parigi? La classifica di Germanwatch evidenzia che le nazioni che stanno facendo di più sono quelle scandinave, in particolare Danimarca e Svezia. Seguono Cile, Marocco, India, Estonia e Norvegia. L’Italia si trova in 29esima posizione per via “del rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili” e a causa di “una politica climatica inadeguata di fronte alla crisi climatica”.

Sul Greenwashing interviene l’Onu: tolleranza zero. L’11 novembre, in un evento durante la Cop 27, è stato lanciato lo studio “Integrity matters: net zero commitments by businesses, financial institutions, cities and regions”. Il lavoro di ricerca delle Nazioni unite ha stabilito che gli attori non statali – tra cui imprese, istituzioni finanziarie, città e regioni - che investono in nuove forniture di combustibili fossili o si impegnano nella deforestazione e in altre attività distruttive per l'ambiente non possono affermare di essere “net zero” (impatto climatico zero). Il Rapporto stabilisce alcuni principi guida per fregiarsi della definizione net zero: non bisogna investire nei combustibili fossili; occorre tagliare le emissioni dalla propria catena del valore piuttosto che acquistare crediti di carbonio “poco trasparenti”; non si devono svolgere attività di lobby finalizzate a rallentare e minare le politiche climatiche governative; si dovrebbe passare da iniziative volontarie a requisiti net-zero regolamentati.

di Ivan Manzo

Immagine di: Foto di Dean Moriarty da Pixabay